本文作者為林佳和,原文標題:機師罷工,就從勞動法角度談起,由思想坦克授權轉載。

2019 農曆春節的機師罷工,至走筆為止仍持續進行中。對台灣而言,彷彿 war like no other -史無前例的戰爭,來自於美國遭受 911 恐怖攻擊時的新興戰爭型態描繪。此次罷工,引發軒然大波,各方熱議,對於法秩序已存在罷工權保障少說 30 年(如果追溯至 1929 年則更是行之久遠,我們謙虛一點,從民主化以降起算),對於 2016 空服員罷工仍記憶應猶新的台灣社會來說,確實耐人尋味。

我們無法說:台灣社會反罷工,不贊成勞方以自主力量貫徹權益,不,看看近年來幾次罷工,主流支持聲浪其實還不小。

圖片來源:Wikimedia Commons

但這次:春節假期、出國旅遊返鄉、高薪亮眼機師、工時這麼少啊到底累什麼,無疑牽動敏感神經,理由很簡單:你們罷工真的礙到我了,不論現實、潛在或單純意識。在作家、醫師、網紅不吝貢獻其罷工認識的同時,也容本人插嘴一二,從勞動法角度談談機師罷工。

職業工會可以罷工喔?長榮機師主導華航罷工?

從 2016 年 6 月空服員罷工,這個質疑就從未消失過;有趣的是,不論從理論或法律上來看,其實找不出任何「禁止職業工會罷工」的依據及線索,台灣此然,各國也沒什麼兩樣。這當然不是說,特別是近20年興起所謂菁英職業工會、部門或職業團體型工會─典型如醫師、飛航機師、火車司機組織者,沒有帶來任何挑戰。

正好相反,新興職業工會對集體勞動關係與法律適用的衝擊,從未止息,關鍵名詞如協約同一性、勞工的分裂與雙重整合危機,乃至於罷工策略與範圍的選擇,所在多有。

比方說:明明是華航的爭議,職業工會可以決議由長榮來罷工嗎?要想用傳統的、多被認為不合法的同情性罷工來涵蓋,顯然有困難;或例如,針對某個華航的小爭議,讓華航與長榮或其他第三家航空公司來個波浪、間歇、循環、到處針刺罷工如何?

沒有錯,這些都可能是法律爭議,但在處理上,重點都是「是否違反比例原則?」,進而可能構成遭違法評價的罷工,要對雇主的損害負賠償責任。

必須承認,這個問題存在,但很抱歉,這次的機師罷工,完全沒有這個「後端問題」。

拿此可能出現的後端爭議,硬拉到前端變成職業工會不准罷工?典型的張冠李戴,誤馮京為馬涼。在此脈絡下,職業工會理事長個人身分為長榮機師,如何能處理華航爭端?此質疑就當然更加荒誕,一方面誤解工會組織(它不是總統制啊),二方面錯認職業工會原本就存在的跨企業結構關係,不論對於可能的罷工策略運用如何評價,至少本次機師罷工無此困擾。

可是,瑞凡,主張於法無據才能罷工啊!

一個更有趣的說法是:機師們的主張於法無據,因為現行法(如 AOR 規則)沒有規定這樣,華航董座甚至「曾經」說過一定要修法不可、否則無法應允,這些都是典型的誤解法律規範。讓我們這麼比喻吧:老闆欠薪,員工依法不能罷工,老闆照契約走,員工想要更多,法律才容許罷工。

台灣在法制上,採取的是典型的德國作法,對於既有權利,勞工當然有法律上的請求權(學名叫權利事項),國家提供的法院機制作為「貫徹私權的代理人」,不必尋求性質上屬於自力救助的罷工手段,否則無疑等同國家無能、法律失靈,既有的權利都只能靠拳頭或抗爭,直接回到布丹(Jean Bodin)說的前主權時代。

相對的,不論基於何種理由,員工想要爭取更多的、目前沒有的利益(學名稱為調整事項),由於此時法院已無審判介入權限,唯一之路,資本主義與勞工運動逾百年的發展,自由民主法治國家均走向「容許勞工以爭議手段自力爭取」的制度呈現,如同德國聯邦勞動法院傳頌一時的名言:沒有罷工權的工會,等於乞丐在路上集體行乞。

可能大家還不太習慣:員工的主張於法無據,想要更好,自由的資本主義法秩序只能回答你:去罷工吧,那是我們法律體系下唯一容許以債務不履行貫徹利益的手段啊!於法無據?那就是罷工的開始啊!

罷工的可能界限:國民生活利益情節重大嗎?

接下來這個問題最麻煩:罷工權難道毫無節制嗎?不,當然可以想像,不會有權利是沒有任何限制的。在制度回應上,多半有兩種模式:首先是乾脆直接明定某些勞動者不准罷工─如果還可以組織工會的話,典型如公務員、軍警,常著眼所謂國家功能性、重要公權力的持續運行。

其次,則是與人民重要生活利益息息相關的某些產業,學理上稱之為「部門之罷工限制」(sektorale Streikbeschränkungen),典型如醫療、能源、自來水、天然氣、垃圾收運、郵政電信、學校、金融機構,當然:交通運輸。

圖片來源:總統府flickr(CC BY 2.0)

在此,制度重點不在於「禁止」,而在最低程度的供應,進步國家沒有人加以全面禁止,所以說,傷腦筋的是,應如何加以適當的規範。

套用憲法語言:在實施罷工權將無可避免的影響第三人之時,如果確實屬於「生存/生活上具有重大意義的利益」─這是核心前提,則仍須站在實踐相容性的角度,求取兩者的平衡,讓勞工的罷工權一昧退讓,不是法秩序的正當回應。

拉一句理論上常見的敘述文句:就人民的生存照管來說,只有對公眾屬於基本的、生存上重要的、無法拋棄的或難以想像其不存在的給付,方有可能構成罷工的界限,但重點不在個人主觀的偏好,例如德國聯邦行政法院在一則判決中提到的「毫無顧忌的停飛造成壅塞難耐的機場瘋人院」。理論上公認:對於罷工權的限制,公共利益、第三人利益,抑或涉及之商品與服務的社會機能,都不能作為一個普遍的、法律上可供操作的界限與標準。

請別誤會,這裡說的不是罷工當得為所欲為,而是要提醒,不能斷以公益、第三人利益等為由,一昧逼使罷工權退讓,就算你感情反應如此,它也不會是、不能是法律制度的回答。消費者對此一定程度的「容忍義務」,堪稱各國看待此問題的共識,桃園地方法院在一則裁定中說到:「衡以現今全球空、海航路之發達,亦可選擇以轉機或搭乘其他交通工具為之,雖不免造成某程度之不便利性,惟此乃立法者賦予罷工權行使之必然結果,民眾即有容忍之義務」,不也如此?

歐洲諺語:立法者一個動作,整個圖書館的書淪為廢紙;就讓我們來看,台灣的立法者在 2011 年究竟做了什麼決定。在《勞資爭議處理法》的必要服務條款約定限制之中,我們沒有看到包括飛航在內的交通運輸,也就是說,立法者並不認為交通運輸「必須提供公眾必要服務、方得罷工」。

道理很簡單:它既不具備獨佔性、又難言是人民生活生存上的重大利益。

圖片來源:中央社

再者,如個案具體情節發展到某種程度,立法者另外賦予地方政府依其職權交付仲裁的介入權限,也就是終局性的解決紛爭、不再容許就該爭議進行罷工。在這次機師罷工風波中,諸位有聽聞鄭文燦市長領軍的桃園市政府,曾經放出要交付仲裁的風向球嗎?只能說,到 2019 年 2 月 11 日午前時分,既然未有風聲,足見政府部門看不出有「影響公眾生活及利益情節重大」的法律構成要件該當,至此,合法性的判斷應毋庸置疑。

明明甚囂塵上、媒體不斷報導,工會仍然欠我一個預告?

It’s the economy, stupid,讓我們改寫一下柯林頓在總統大選時攻擊老布希的經典台詞,許多批評者可能對以上的論述大打呵欠,徒認老生常談,說道:笨蛋,問題在於(為什麼沒有)預告?!

必須說:罷工是否該有預告期規定?關鍵在於立法決定,就像法國、加拿大、墨西哥規定要,德國人就認為不必。2011 年,台灣的立法者,在罷工有效性的確保、沒有禁止罷工替代工作、工會力量嬴弱、雇主破壞罷工難以有效遏止、對於公眾影響已明文加以回應(如前述)等考量下,做出不設預告期之決定,這就是現行法狀態。

之所以設想該有預告期,如同某些國家作法,主要有幾個目的:形同再給予雇主努力與工會協商的機會,避免走向最後的罷工;如確實有危及公共利益情節重大,政府得以啟動相關的制度手段,例如冷卻或強制調解;使可能遭波及之第三人得以因應,同時-這點很重要,讓面對第三人法定或約定需求之雇主,得以有時間進行必要安排,包括最低、必要運轉與其他緊急或維護工作。要設預告期,目的與正當性在此,從另一角度言之,如果這些可能性均得以確保,在罷工權有效性鞏固的要求下(賦予罷工權不是為嬉樂、是為貫徹利益),預告期當然可以免。

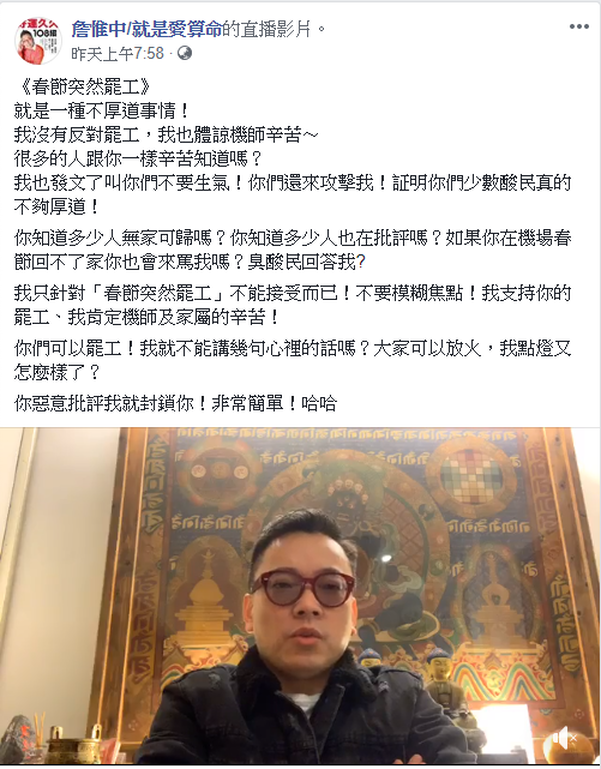

圖片來源:擷取自詹惟中/就是愛算命 Facebook。

2011 年的我國立法者,不但明確做出「罷工無需事前預告」的決定,而且在本次機師罷工中,復完全不缺前述任何一個可能性,只是政府認為不需要、雇主選擇不想做。

媒體報導早早甚囂塵上,過節前好幾個星期都有「春節可能發生罷工」之傳聞,問題不出在有無預告,而是雇主一方面再三保證一切正常,二方面看似不為任何消弭罷工爭議的努力,而台灣社會卻又宣稱不知道?

預告期不是形式主義,而是實質面向,重點在於預備處理相關爭議,前端既無法律明定須遵守預告期,後端又找不出可能被評價違法的基礎,預告與否,並非真正關鍵。

政府、政府,你在哪裡?國家中立義務的解讀

一直很喜歡這段(悲慘)小故事:1940 年 6 月 8 日,年輕國防部次長戴高樂,往見法軍總司令魏剛將軍,面對納粹德軍兵臨城下,沮喪的魏剛說:法國輸了,我們得立刻投降。戴高樂疾呼仍大有可為,力阻不再言勇的將軍,魏剛嘲諷的說:那請問閣下有何建議?戴高樂云:報告將軍,政府不提建議,只下命令啊!

不談政治、只言法律:原則上,國家在罷工爭議中,應該秉持國家中立義務,不為任何實體性的介入,當然,民眾要求難擋,社會輿論難耐,統治正當性隨時可危,更何況凡事投射政府、放言政治的台灣社會。政府出面,努力揪合勞資雙方上談判桌,應不致違反中立義務,有違憲之嫌的職權交付仲裁手段,實在該束之高閣(桃園市政府 2016、2019 的克制值得讚揚),如真要談國家的因應,最多在於促成雙方的「自主協商」,不在於「罷工行動本身的干預」,這才是一個自由民主法治國家的正確之道。

評論被關閉。