中國國民黨蔣政權接收台灣初期,即逐步實施警特高壓統治,加上官僚普遍貪污腐化的情況下,原本有良好法治基礎的社會治安也漸漸出現混亂現象,但是,蔣政權將台灣當作佔領地、次殖民地,以「台灣人被日本奴化」的藉口,下令台灣省警備總司令部指揮警特展開濫捕亂關,於是,戰後不到一年,日治時代留下來的監獄很快就人滿為患了。

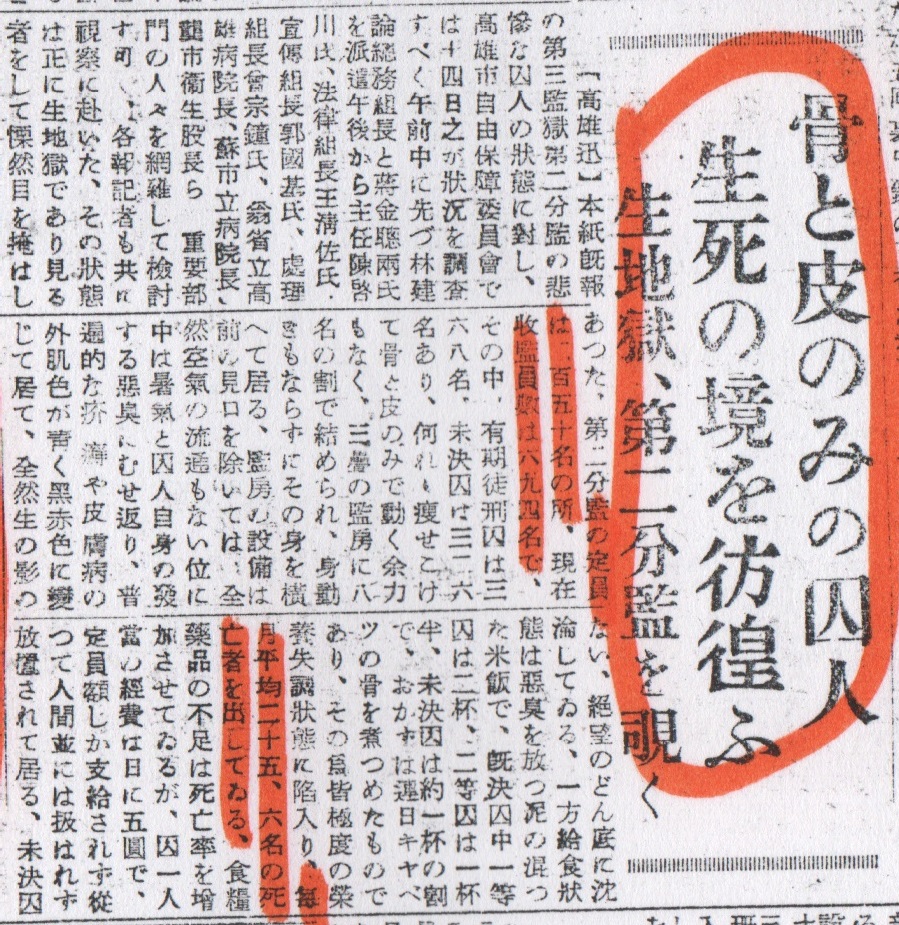

根據一九四六年八月二十四日的報導,第三監獄第二分監(高雄刑務所)就因收容的受刑人太多,而驚傳二十八名受刑人暴斃事件,另有約八十名則處於病危狀態。在此事件發生的前幾天,台中監獄也有十名左右的受刑人死亡。

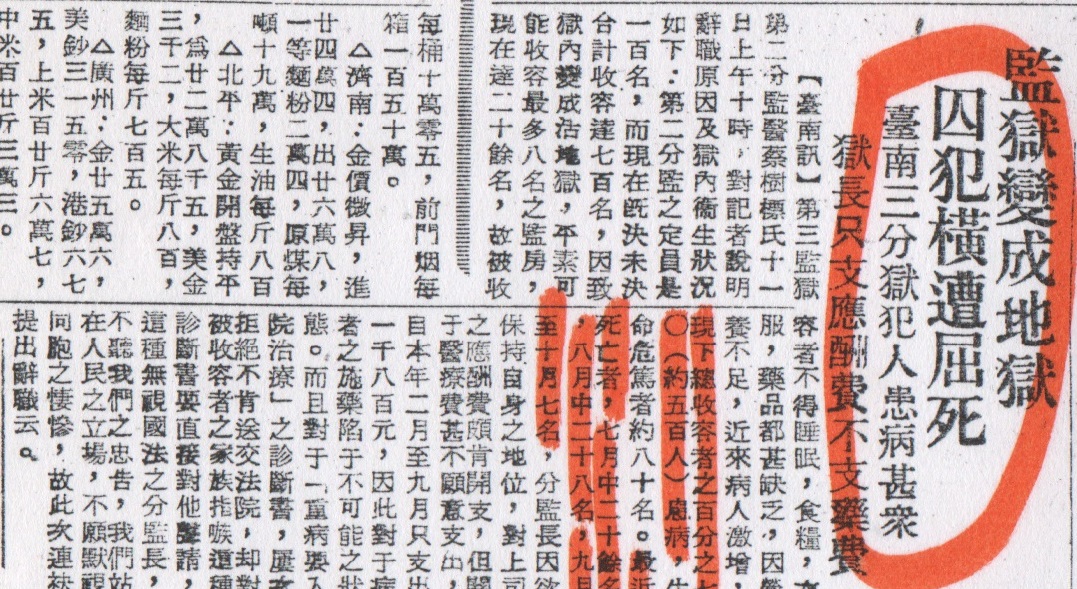

第三監獄第二分監當時可以收容的定員是一百名,最高極限可以收容二百五十名,但是,由於濫捕濫押,到一九四六年八月卻硬是收容了六百九十四名,其中,已決的受刑人三百六十八名,未決的嫌疑犯三百二十六名(佔達近一半,可見濫押及司法怠惰的嚴重);獄內頓時成為活地獄,平時收容最多八名的監房,竟然收容達二十多名。

被收容者完全無法睡眠,食物、衣服及藥品都嚴重缺乏,供應的米飯腐敗且混雜泥沙,更將受刑人、嫌犯分等級供應,已決的受刑人分兩級,一等的給兩碗,二等的給一碗半,未決的嫌犯只給一碗。由於營養嚴重不足,病患從六月起即急劇增加,到八月底截止的病患數占達總收容數的百分之七十;而死亡者平均每月有二十五人,七月中旬嚴重到已經有將近二十人死亡。

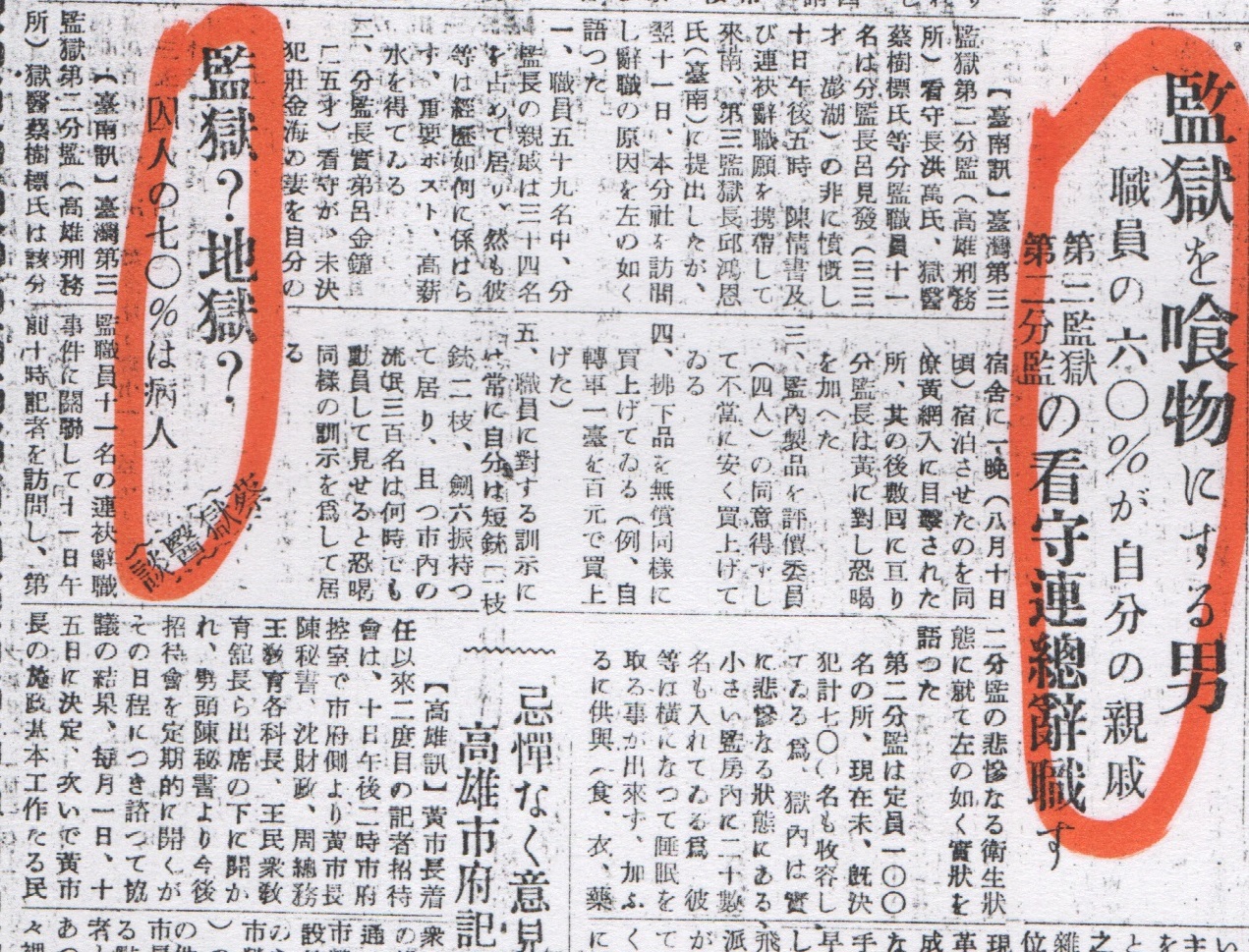

事件發生後,立刻引起受刑人家屬及社會的廣泛重視,紛紛提出指責,可是,第二分監的分監長呂見發(時年三十三歲,因與極權政權的特殊關係而以少壯獲任斯職)竟仗勢不理不睬;該分監的看守長洪萬、獄醫蔡樹標及十一位職員,便在九月初前往台南,向第三監獄長邱鴻恩遞交陳情書和辭職書;這是空前絕後的台灣監獄官職員集體辭職事件。

陳情書指出,分監長為了保持職位,將分監經費浮濫列報為對上級的交際費,造成醫療費的短缺,對於被收容者家屬申請『重病入院治療』診斷書,又多所刁難,如不關說,即拒絕開具證明送交法院。

洪萬等人還提出指控,一、分監五十九名職員中,分監長的親戚就占了三十四名。二、分監長的弟弟呂金鐘擔任看守,數度利用職權將未決嫌疑犯莊金海的太太帶到宿舍誘姦,被同事黃網撞見,分監長竟恐嚇黃網不得將所見告訴他人。三、剋扣監內製品外賣價格。四、對外購物品索取回扣及無償贈品。

九月初,高雄民間仕紳組織『高雄市自由保障委員會』;九月十四日,由委員會主任陳啟川率領法律組長王清佐、宣傳組長郭國基、處理組長曾宗鐘,以及省立醫院院長、市立醫院院長、市政府衛生股長等人,前往第二分監視察。

他們共同的觀感是:整個監獄確如活地獄,囚禁狀況令人觸目慄然,監房設備簡陋,受刑人在牢房內全無躺臥餘地,每個牢房都散發出惡臭,每一位受刑人普遍罹患皮膚病,嚴重者的皮膚且已發黑變青,而且個個骨瘦如柴。

經過社會人士及輿論的抨擊、呼籲之後,第二分監的情況才略為改善,當年九月至十月受刑人死亡人數降為七名。

可是,這些改變仍然沒有觸及問題的核心,當時的『和平日報』在同年九月中旬,曾刊出以《改善囚犯生活》為題指出:

「囚犯的增加,使得監獄應接不暇,當然是主要原因。但是囚犯為什麼增多呢?據分析,本省各處監獄犯,以竊盜案為最多,這當然是社會不安定,失業者增多的緣故。但是,另一方面,執政的人也不能卸責的,如司法行政的雜亂、濫捕人民、辦事效率的低落等。」

「本來,國民犯法,如無適當證據,事不應濫予逮捕的,可是,如今的『嫌疑犯』者,為數之多,恐怕也只有逮捕者自己心裡明白的吧。犯法有據,必須逮捕時,如無正式公文,也是不能逮捕的,可是,如今是誰有權勢誰就可以逮人,一點也不負責任。」

「既逮之後,應當迅速偵訊,無罪開釋,有罪判處,可是如今竟有許多坐牢數月連罪名也弄不清楚的。甚至有許多所謂『密告』,既無原告人姓名住址,也無事實,執法機關就不問情由,把被告人抓起來再說,這種種行為,簡直離人權太遠了,甚至連執法者本身是否公正清白也都成了問題。」

「有權勢的人隨時可以抓人,抓了之後,誘可以隨隨便便加以虐待,使其不明不白的死去,這是什麼時代、什麼世界?我們倘想到『誰無父母,誰無妻子』,真不禁為之寒心。而在法律之前,假法律之名,竟發生如此不法行為,更不能不追究一下是誰的責任。」

是誰的責任?蔣政權沒有人為這種發生於每一個監獄的現象負責,第二分監的分監長則因關係特殊而相隔一段時間後只被調職而已。

當年不只是第三監獄第二分監如此,所有台灣的監獄狀況都一樣,在後來的幾年中,中國國民黨蔣政權濫捕亂關的情形,由於實施白色恐怖及極權戒嚴,則更為嚴重,蔣政權毫無改善獄政措施,卻是增加更多的監獄。

評論被關閉。